Pendahuluan:

Sebuah Melodia

Tulisan ini adalah monogram yang tidak ada artinya

samasekali. Namun saya merasa perlu mengkajinya kembali. Lebih-lebih monogram

ini merupakan anagram yang diilhami oleh Voltaire, yang menjadi sangat kondang

dengan anagramnya ketimbang aslinya.

|

S

|

elain

itu, monogram ini merupakan usaha untuk memberikan gambaran lebih terperinci

tentang suatu peristiwa sejarah, yang karena penyajiannya yang jauh dari

lengkap sehingga dia bagaikan monster yang menakutkan. Padahal, dia adalah suatu

peristiwa paling dramatis, aromatis, melankolis, dan juga romantika revolusi

dan sejarah peradaban manusia. Dia memberi inspirasi dan ilham bagi mereka yang

mendambakan suatu ideologi dan bukan elitis melainkan populis, suatu keagungan

jagat raya yang mencerminkan manusia seutuhnya dalam gelarnya sebagai homo ludens, yang dengan nalar

menjadikannya homo faber, anak alam

yang menaklukkan dunia, membebaskan dari segala bentuk kemiskinan, penindasan,

pemerasan dengan segala efek sampingan.

Melodia

adalah anagram penuh janji, cita-cita, dan impian-impian masa datang bagi

mereka yang percaya pada nyanyi dan lagu merdu yang mengalun darinya. Ini

bukanlah paksaan untuk memercayainya dan jangan percaya kalau kemudian Anda

meyakininya, karena memang selalu ambigu, berbau duopoli. Namun yang utama bagi

saya, monogram ini merupakan suatu uji coba dan usaha untuk mencari kebenaran

dari realitas yang bersifat empiris dan bahkan mungkin radikal, walau usaha ini

tidak terpusat pada politik—di mana radikal diartikan sebagai setiap usaha bagi

setiap orang yang ingin mengubah tatanan sosial secara menyeluruh sampai ke

akar-akarnya karena radikal berasal dari bahasa Latin, radix, yang bermakna akar atau root.

Dalam

sejarah, pembentukan bangsa sangat rumit. Namun sejak kemunculan gerakan

rasionalisme, nasionalisme menjadi salah satu gerakan yang menjadi sentimen

kesadaran yang membahana, merasuk dalam jiwa publik dan kehidupan perorangan.

Dia bisa dibilang satu faktor yang menonjol atau bahkan paling menonjol dalam

sejarah umat manusia. Melihat pada zamannya bisa dibilang nasionalisme adalah

gerakan yang dimasukkan dalam kategori modern, yang mewabah ke seluruh penjuru

dunia dan hidup sentosa dalam kehidupan sosial dan organisasi umat manusia.

Dalam kebangkitan kesadaran nasionalisme itu, manusia meneropong masa lalu

dengan segala kekeliruan sejarahnya.

Nasionalisme

bangkit sebagai kekuatan yang sangat dominan di Eropa Barat dan Amerika Utara.

Harus diakui, revolusi di Amerika dan Perancis merupakan inti pertama wabah

nasionalisme. Kemudian, pada permulaan abad ke-19, wabah dari jantung Eropa itu

merambah ke seluruh daratan Eropa. Abad berikutnya dia merambah ke Asia dan

Afrika. Dengan kelahiran berbagai negara di Amerika Latin, wabah nasionalisme

juga merambah daratan itu. Dunia setuju bahwa abad ke-19 merupakan abad

nasionalisme di Eropa dan abad ke-20 di Asia.

Dulu,

masalah nasionalisme menyatakan secara tidak langsung tentang negara dan bangsa

berdasar prinsip geografi. Pada era nasionalisme modern pengertian tersebut

mengalami perombakan. Bangsa disatukan oleh keinsyafan, kesadaran, state of mind, untuk hidup bersama bukan

atas rekayasa intimidasi dan penindasan alat kekuasaan, keserakahan,

kepongahan, ketamakan penguasa. Ingat masa kejayaan Yunani dengan peradaban

Sparta dan Athena. Kejayaan Kristen, Islam, Mongol, dan lain-lain. Kesetiaan

politik, sebelum era nasionalisme, bukan didominasi oleh kebangsaan, juga bukan

oleh peradaban, melainkan oleh keyakinan, kepercayaan agama. Belakangan, ketika

era Renaisance dan Klasikisme, pada zaman Yunani dan Romawi, peradaban menjadi

norma universal yang dipandang sebagai acuan untuk semua orang dan sepanjang

waktu. Lebih ke belakang lagi, peradaban Perancis menjadi norma standar di

seluruh Eropa. Hanya pada akhir abad ke-18 peradaban baru diakui sebagai sumber

kesetiaan, yang bermuara pula pada nasionalisme, yang antara lain mengedepankan

prinsip bahwa semua orang hanya dapat diajar dalam bahasa ibunya, bukan dalam

bahasa dari peradaban lain. Dari akhir abad ke-18 itu terjadi perombakan dalam

sistem pendidikan, kehidupan gayung bersambut dengan perombakan sistem

kenegaraan loyalitas bangsa. Perombakan itu dibantu oleh para penyair, seniman,

dalam penciptaan budaya nasionalisme, merombak bahasa nasional menuju ke bahasa

yang lebih tinggi kualitasnya dalam dunia sastra. Terjadi perombakan di segala

bidang yang akhirnya bermuara pada spirit

nasionalisme. Melemahnya dominasi agama, sistem feodal, sektantisme, dan

sebagainya mempercepat lahir dan tumbuh wabah nasionalisme. Dia dipercepat oleh

rasionalisasi pendidikan, perkembangan ekonomi yang saling tergantung, yang

membutuhkan teritori yang lebih luas, diikuti kelahiran kelas menengah dengan

usaha-usaha mereka yang bernuansa kapitalistik. Perkembangan itu menciptakan

negara dengan kesatuan wilayah dengan sistem konsentrasi politik dan ekonomi,

yang juga merupakan spirit kelahiran

nasionalisme. Dalam masalah nasionalisme, Indonesia tertinggal dua abad

lamanya. Itu pun lahir dari rekayasa balas budi, yang disponsori oleh penjajah

Belanda dengan bom waktu terselubung: “politik balas budi.”

Pendek

kata, pengaruh ajaran baru tentang nasionalisme merombak banyak tatanan dan

dominasi tradisi lama, termasuk cara berpikir, dari dua ribu tahun kejayaannya.

Dalam revolusi pemikiran itu, kita bisa sebut John Milton dengan konsep liberty, John Locke, Thomas Jefferson,

Thomas Paine, Jean Jacques Rousseau, Johann Herder. Slogan termasyhur liberty, egality, fraternity ditambah

dengan deklarasi hak asasi manusia menjadikan nasionalisme wabah yang mendunia.

Tentang

wilayah bahasa: bahasa merupakan salah satu akar rumput bangsa. Namun tidak mutlak.

Orang bisa saja memilih bangsa tanpa harus ingat akan akar rumputnya. Dalam

sejarah kelahiran bangsa, Indonesia termasuk salah satu yang paling unik di

dunia. Mustahil diambah dengan mukjizat. Bangsa lahir karena sumpah. Orang

Yunani, Yahudi, menjadi bangsa karena akar rumput misi menjadi peradaban,

budaya, dan tradisi. Semua tersimpul dalam keseharian kehidupan mereka yang

disebut etos, dari etika. Etika bangsa, etos bangsa. Belakangan orang sering

mempergunakan maniak, crazy, atau holism: technocrazy, workholism, communistomaniac, dan sebagainya

memberikan indikasi kecenderungan akan etos yang berlebihan. Semua itu mungkin

berkonotasi positif, namun yang tidak berakar rumput dalam wilayah, bangsa, dan

bahasa ini.

Negara

Kesatuan Republik Indonesia sejak lahir memang tidak pernah utuh; keretakan

silih berganti menghiasi sejarahnya yang sudah lebih dari setengah abad, mulai

dari federalisme, separatisme, renegadisme, sampai vandalisme tradisi, seni,

budaya, dan peradaban. Hal itu ditambah dengan kemelelehan nasionalisme, yang

memang kurang mempunyai akar rumput yang kuat. Kelemahan penegakan hukum

menyebabkan negara yang sepertinya menganut paham demokrasi ini terjerumus ke

dalam kediktatoran penguasa ala Napoleon Bonaparte. Itu menyebabkan timbulnya kesewenang-wenangan,

ketidakadilan. Manusia kehilangan hak sebagai manusia. Banyak peristiwa

mengungkapkan kenyataan bahwa warga diperlakukan tidak lebih baik dari ternak.

Dibakar hidup-hidup karena mencuri motor, dibunuh karena dicurigai sebagai

dukun santet. Karya seni Tisna Sanjaya dari Bandung dibakar karena dianggap

sampah oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Berbagai kekerasan dan penganiayaan

para siswa STPDN, Jatinangor.

Semua

itu merupakan bukti yang membenarkan prediksi Pythagoras atau Konghucu yang menyatakan

sejak lahir manusia mempunyai kecenderungan untuk berbuat jahat. Di sisi lain,

yang terlanjur berbuat jahat dan takut menanggung akibatnya, gencar

mempopulerkan rekonsiliasi nasional, yang diharapkan mampu menyelesaikan

berbagai konflik dan beda pandangan politik dan ideologi untuk bersama-sama

membangun bangsa. Mereka menilai, mengangkat harkat bangsa itu dengan cara

duduk bersama, mempertemukan berbagai pandangan. Itu adalah jargon politik yang

sudah basi. Mengangkat harkat bangsa bukan dengan duduk bersama, melainkan

berkarya bersama sesuai dengan bakat, minat, dan cita-cita. Manusia Indonesia

bisa mengangkat diri melalui kerja, baik yang bersifat individualistik maupun

komunal, ditunjang oleh etos kerja dalam keluarga. Bangsa harus diubah dari konsumtif

menjadi produktif. Akar harkat bangsa itu dengan karya, dengan kerja keras yang

dimulai dari perseorangan. Harus diingat, kerja bukanlah kejahatan kemanusiaan.

Dengan kerja apa saja yang bermanfaat, pertama orang menghargai jerih payahnya

sendiri, bau keringatnya sendiri. Kedua, lahir rasa dan kesadaran menghargai

kerja orang lain. Ketiga, tumbuh kesadaran membina keluarga dengan kerja

sebagai budaya. Keempat, keluarga yang mapan menciptakan kedamaian keluarga

yang berbuntut hubungan yang serasi dan sederajat dengan keluarga lain. Kelima,

kalau persoalan keluarga dan antarkeluarga bisa diatur, budaya ketertiban

masyarakat semestinya akan tercipta karena punya akar rumput yang kukuh. Dan

budaya seperti itu bisa meningkat sampai ke jenjang yang lebih tinggi.

Kalau

akar permasalahannya bisa diatasi semestinya berbagai tabiat buruk dalam

masyarakat juga bisa diatasi. Sifat malas, serakah, berdusta, kejam, dan

sebagainya menjadi terkesampingkan. Dalam hal ini, ajaran sang Buddha dan

ajaran-ajaran kepercayaan lain yang positif akan sangat relevan dan membantu.

Bangsa

ini makin hari bukan menjadi kian dewasa, justru menjadi makin beringas, kejam,

serakah, dan sifat buruk yang lain. Semua tercermin dalam polah masyarakat yang

bisa ditelusuri baik dalam surat kabar maupun televisi. Penodongan,

pemerkosaan, pembunuhan, korupsi, pembobolan bank, manipulasi, KKN, dan

kebobrokan masyarakat yang lain. Sinyalemen van Geldener bahwa bangsa ini

adalah bangsa kuli sudah lama menjadi kenyataan. Kalau sebelum perang kita jaya

dalam berbagai hasil produksi pertanian, perkebunan, dan pertambangan serta

menjadi pengekspor kelas dunia, kini hanya menjadi sejarah. Ekspor manusia ala

Las Casas abad ke-17-18 terulang pada milenium ketiga ini. TKI dan TKW ke luar

negeri menjadi primadona kesibukan yang mendatangkan rezeki. Tidak peduli bahwa

sebagian di antara mereka diperlakukan tidak lebih dari budak dan ternak.

Sia-sia Multatuli mengorbankan seluruh hidupnya demi manusia Nusantara. Dia

hanya mendambakan kita menjadi manusia. Manusia yang berhasrat untuk hidup bersama

menjadi bangsa ala Ernest Renan: bangsa Indonesia.

Karena

itulah, perlu menelaah tokoh Charles Darwin yang mengajarkan bahwa untuk

membuktikan kita ini manusia, kita harus bekerja. Hanya dengan kerja kita

menjadi manusia sejati. Manusia sejati adalah perubahan dari homo sapiens menjadi homo ludens. Dalam proses menjadi homo ludens, manusia langsung atau tidak

langsung belajar dari lingkungan, memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan

harkatnya. Kalau demikian, maka manusia akan menapak lebih tinggi, yaitu

menjadi homo faber, manusia yang

mampu mencukupi kebutuhan sendiri dan lingkungannya. Kalau berhasil, manusia

akan berpikir secara rasional dan mulai memilah-milah kebutuhan dan jadilah

manusia sebagai homo economicus

sejati dengan prinsip yang dihafal dari anak SD sampai mahasiswa: tenaga sesedikit

mungkin, hasil sebesar mungkin.

Namun

untuk menyelesaikan berbagai kepentingan di luar itu, masalah hubungan

antarbangsa, antarkelompok, kedaulatan batas wilayah, dan sebagainya, lahirlah

manusia homo economicus itu menjadi

mahkluk baru yang dikenal dengan nama homo

politicus. Di sini watak manusia terbelah menjadi dua. Dengan politik

manusia membela hak dan kepentingannya, dengan politik itu juga manusia

merampas dan merampok hak dan kepentingan manusia lain. Ingat selalu pesan

salah seorang dari banyak presiden terbunuh negeri adidaya dengan konsep

demokrasinya yang agung, “demokrasi”—Amerika Serikat. John Fitzgerald

Kennedy berpetuah beberapa waktu sebelum mati ditembak warga negaranya sendiri,

“Dalam politik tidak ada sahabat sejati. Yang ada hanyalah sekutu. Kita bisa

memaafkannya, tetapi tidak bisa melupakannya.”

Apa

yang dipetuahkan John Fitzgerald Kennedy sama sekali sempurna. Benar,

mutlak, bahkan bisa dijadikan dogma atau doktrin bagi siapa saja yang mau

berkecimpung dalam dunia politik. Contoh konkret adalah dunia perpolitikan di

Tanah Air. Tidak salah dan malu kita menerima petuah dari tokoh Malaysia, Mahathir

Mohamad, bahwa untuk pembangunan negara dan bangsa diperlukan syarat mutlak:

stabilitas politik. Sama sekali benar nasehat Ben Mboi, bekas Gubernur dan anggota

DPA, yang mengatakan, “Janganlah bereksperimen dengan masyarakat dan negara.”

Dan model coba-coba begini, bangsa kita sudah kenyang, dan itu berarti kita

belum paham.

Kita

belum menjadi bangsa yang cerdas, baik dengan perkataan maupun dengan

perbuatan. Mari kita cermati nasehat pemenang Nobel Sastra asal Mesir. Mahfouz

Naguib bilang, “Engkau bisa tahu apakah seseorang cerdas dari jawabannya. Dan

engkau bisa tahu apakah seseorang bijak dari pertanyaannya.” Sulit dibuktikan.

Lebih-lebih dalam dunia politik. Semua berbau busuk dan bernuansa dekadensi

moral. Namun masih ada orang yang waras di antara orang yang gila. Simak kata

sutradara dari Jepang, Akira Kurosawa, yang berkilah, “Di dunia gila, hanya si

gila yang waras.” Apakah ketika bangsa kita berjuang tahun 1945 dulu termasuk

bangsa yang gila, gandrung, dan maniak kemerdekaan? Bisa jadi ya. Yang patut

dicatat adalah ajarah tokoh hak-hak sipil yang punya nasib seperti John Fitzgerald

Kennedy, Martin Luther King Jr, bahwa kemerdekaan takkan pernah diberikan

secara sukarela oleh penindas, tetapi harus dituntut oleh mereka yang

tertindas. Lebih afdol lagi kalau kata “dituntut” itu diganti “direbut,” sebab

memang situasi dan kondisi waktu tahun 1945 memungkinkan tindakan demikian. Hal

itu berkat pelajaran dari orang Amerika juga yang mengajari, “Melewatkan

kesempatan adalah kebodohan.”

Lalu,

bagaimana dengan situasi dan kondisi negara ini? Korupsi merajalela. Dalam

kajian luar negeri, Indonesia termasuk negara paling korup di dunia. Membantah

sama artinya dengan membenarkan. Beras (untuk warga) miskin dikorup. Bantuan

dari luar negeri diembat. Jatah rumah sakit dikemplang. Harga makanan ternak

disulap. Pendek kata, awur-awuran.

Bahkan bahasa pun dikorup, seperti yang dicermati George Orwell, penulis dari

Inggris, yang mengedepankan pendapat, “Jika pikiran mengorupsi bahasa, bahasa

pun sanggup mengorupsi pikiran.” Apalagi korupsi benda yang bernilai jual. Baca

novel Korupsi karya Pramoedya Ananta

Toer; yang dimulai hanya mencuri beberapa lembar kertas dari kantor. Kenikmatan

itu kemudian menjadi budaya dan darah dagingnya. Dan, jadilah kemudian dia

koruptor dan dia menikmati predikat barunya.

Dan,

sedikit berbicara filosof, adakah beda antara kenikmatan dan kebahagiaan itu,

atau keduanya saling tergantung, saling mengisi, saling menunjang? Masih dalam

nuansa filosofis, renungkanlah kesimpulan brilian dari tokoh dualis terbesar di

dunia, Immanuel Kant, “Kebahagiaan bukanlah ideal akal, melainkan imajinasi.”

Untuk mengerti ajaran itu, kita perlu mendalami ajaran Immanuel Kant lebih

dalam. Sayang, bangsa ini bukan science

maniac, gila ilmu. Bangsa ini adalah bangsa yang liat, bersikukuh dengan

kekayaan rohani leluhur. Maksud saya, jika dia Islam, bukan Islam sejati. Kalau

dia Kristen, bukan Kristen sejati. Kalau dia Hindu, bukan Hindu sejati.

Kesempurnaan dia sebagai manusia dilengkapi dengan bekal tradisi leluhurnya.

Keyakinannya tidak totaliter seperti tokoh eksistensialisme Sorem Aabye

Kierkegaard yang yakin bahwa kalau mau eksis bertindaknya secara menyeluruh.

Selagi percaya dia lebih dari siapa pun, selagi tidak percaya dia pun lebih

dari siapa pun. Menurut pendapat dia, setiap manusia mempunyai tantangan

dunianya sendiri. Tidak ada kekecualian, termasuk dirinya sendiri. “Aku tertawa

dengan satu muka, aku tersedu dengan muka yang lain.”

Sindiran itu adalah cermin keadaan

secara menyeluruh proses yang ada di Indonesia sekarang ini, yang kalau

dicermati intinya merupakan bom waktu—warisan politik etis yang diselewengkan.

Dan, Pramoedya Ananta Toer adalah seorang pengarang yang berhasil, bahkan

sangat berhasil. Saya termasuk penulis yang sangat berhasil—berhasil gagal.

Anda bisa simak dan baca apa yang saya tulis. Dan, Anda akan rasakan benar

keberhasilan saya yang gagal itu. Justru itu kritik, maki, umpat, tumpahkan

semua. Dan saya akan selalu sampaikan terima kasih, hanya dengan catatan kecil

sebagai permohonan: tulislah lebih baik dari saya.

Soesilo Toer

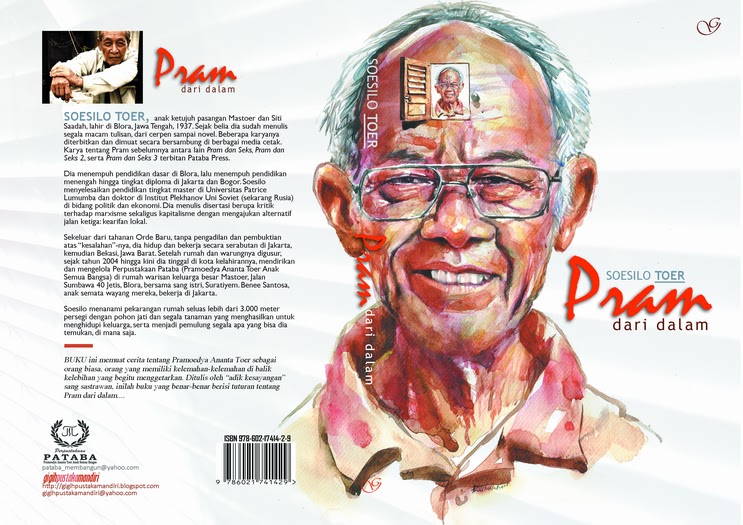

"PRAM DARI DALAM" karya SOESILO TOER

Penerbit: Pataba Press

Penyunting: Gunawan Budi Susanto

Cetakan pertama: Februari 2013

Cetakan kedua: Februari 2015

Tebal buku: xii + 286 halaman, 14 x 21 cm

ISBN: 978-602-17414-2-9

Harga: Rp 70.000,00 (Belum termasuk ongkos kirim)

Pemesanan:

* Purwokerto dan sekitarnya: Yuli Rm (081568241918)

* Cirebon dan sekitarnya: Hermawan Widodo (081914020214).

* Semarang dan sekitarnya: Kang Putu (087731631118).

* Jogja dan sekitarnya: Marheriyanto, Fakultas Teknologi Pertanian UGM Jogja (081328274794) / Senja Mulyana (085721364525/082138878011).

* Mojokerto dan sekitarnya: Rockhand (089619090001)

* Karawang dan sekitarnya: Khamid Istakhori (085695622555)

* Malaysia: Zaidi Musa, Kedai Hitam

Putih (+60123840415)

* Jakarta dan

sekitarnya: Yohana Sudarsono: (085693269444/089677578419) / Koesalah Soebagyo

Toer Jl. Turi III No 27 RT 05/10

Kemiri Muka, Beji, Depok 16423 (087785067160)

#Pemesanan dari berbagai kota lain di

Indonesia bisa ke Benee Santoso

Jalan Sumbawa Nomor 40 Kelurahan Jetis, Kota Blora, Jawa Tengah

Telepon +6287742070671/+6285711631124 BBM: 537CB695 WA: 089653169450 Wechat/Line : ben_kim13

Jalan Sumbawa Nomor 40 Kelurahan Jetis, Kota Blora, Jawa Tengah

Telepon +6287742070671/+6285711631124 BBM: 537CB695 WA: 089653169450 Wechat/Line : ben_kim13

Tidak ada komentar:

Posting Komentar